2018年9月12日陕西宁强5.3级地震

2018年9月12日19时06分,陕西省汉中市宁强县(东经105.69度,北纬32.75度)发生5.3级地震,震源深度11千米。震中距汉中市131公里。2018年9月12日19时06分,陕西宁强发生5.3级地震,震源深度11公里。此次地震位于陕西和四川两省交界处。

一、地震灾情情况

这次地震灾害有三个特点:一是地震发生在汶川8.0级地震余震区北段,属于余震区北段的一次较强的起伏活动。二是破坏不大。震级5.3级、预估震中烈度6度,属于中强地震,宁强县没有人员伤亡和房屋损毁,未造成较大的社会影响。三是余震活动弱。到9月14日8时,累计发生余震525次,其中最大震级1.7级。汉中市多数县区、宝鸡凤县震感强烈,安康、西安、咸阳部分群众有感。截止9月14日9时,广坪镇4户6间房屋轻微受损,暂无人员伤亡报告。

这次地震未造成较大损失,主要原因是:震级不高,加之震区经过汶川地震灾后恢复重建后,各类建(构)筑物和基础设施具有较好的抗震性能;防震减灾科普宣传和疏散演练常态化,震区群众防震减灾意识较强,应急疏散组织有序;震区市、县、乡政府应急处置措施及时有效。

二、地震烈度分布

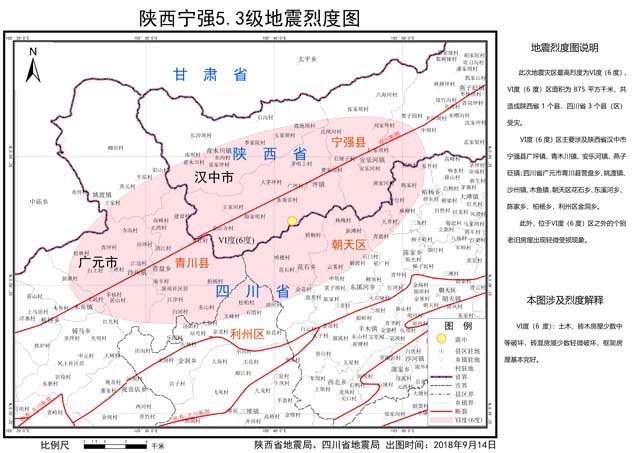

陕西省地震局和四川省地震局现场工作队,依照《地震现场工作:调查规范》(GB/T 18208.3-201)、《中国地震烈度表》(GB/T 17742-2008),在灾区范围内开展烈度调查工作。通过对61个抽样点的调查,结合强震动观测记录,确定了此次地震的烈度分布。

此次地震的最高烈度为VI度(6度),等震线长轴呈北东走向,长轴47千米,短轴23千米,VI度(6度)区面积为875平方千米。主要涉及陕西省汉中市宁强县广坪镇、青木川镇、安乐河镇、燕子砭镇;四川省广元市青川县营盘乡、姚渡镇、沙州镇、木鱼镇,朝天区花石乡、东溪河乡、陈家乡、柏杨乡,利州区金洞乡。

此外,位于Ⅵ度(6度)区之外的个别老旧房屋出现轻微受损现象。

陕西宁强5.3级地震烈度图

三、主要工作

地震发生后,党中央、国务院高度重视,国务委员王勇做出批示,要求加强震情监测、做好救灾安置等工作。应急管理部要求迅速核清受灾情况,分析研判震情趋势,科学调度人员物资,前置应急力量,根据震区实际情况快速高效救援。中国地震局第一时间和省地震局视频连线,指导应急处置工作。12日当晚,省委书记胡和平,省委副书记、省长刘国中,省委常委、常务副省长梁桂,分管地震工作的副省长分别做出指示、批示,要求汉中市,地震和国土等部门共同做好应急处置应对工作。

地震发生后,省地震局第一时间启动Ⅱ级地震应急响应。9月12日19:30、23时、9月13日8:30、17时,省地震局党组书记吕弋培局长主持召开4次应急指挥部会议部署应急处置工作。多次视频连线中国地震局应急指挥中心,汇报应急处置措施,贯彻落实中国地震局应急工作要求。视频连线汉中市、宁强县、勉县、南郑区地震局和汉中地震台,传达国务院领导、省领导关于应对宁强5.3级地震的重要批示要求,通报应急处置工作进展情况,研究部署下一步应急处置工作。9月13日凌晨印发《陕西省地震局关于做好地震应急工作的紧急通知》,要求全省地震系统贯彻落实上级领导指示、批示精神,认真做好地震灾情收集报送,加强地震监测台网运行管理,密切监视震情发展趋势,坚持24小时值班、强化应急值守,抓好信息报送和舆论引导工作。

地震发生后,第一时间向省有关领导口头报告震情、灾情及应急处置措施。震后5分钟向省政府值班室口头报告地震信息,震后13分钟,向省委、省政府快报震情信息,先后报送九期值班信息。同时向省军区通报震情信息,提供决策参考,及时向省地震灾害紧急救援队和武警陕西省应急救援队通报震情,两支省级专业救援力量进入备战状态,做好出队准备。与省民政厅、国土厅、交通厅、旅发委中铁西安局等部门、单位多次沟通情况,为政府及有关部门决策提供了重要依据。

地震发生后,省地震局强化全省地震监测台网运行管理,排查仪器设备和网络通讯。强化现场流动监测,安排2个流动监测组连夜奔赴震区,13日8点分别在金山寺、广坪架设流动监测台并进行流动监测,搭建了现场监测中心,及时传回监测数据,为地震序列跟踪和震后趋势判定提供了监测资料保障。开展滚动会商,动态研判后续震情发展,及时落实各类宏微观异常。加强与四川省地震局、甘肃省地震局信息沟通,组织精干力量和专家做好震情趋势研判。

地震发生后,省地震局第一时间派出由副局长王恩虎带队、25人组成的地震现场工作队伍,连夜分批奔赴宁强开展灾情调查分析评估等工作,协助地方政府做好应急处置工作。9月13日凌晨到达震区的现场工作队分6个组,分别沿青木川-金山寺方向、青木川-广坪方向、阳平关-广坪方向开展烈度调查、灾害评估工作。加强与四川省地震局、甘肃省地震局现场工作队的联动,联合开展灾害调查和应急宣传。9月14日下午完成本次地震的地震烈度分布图绘制工作并发布。

地震发生后,省地震局通过主流媒体、门户网站、官方微博微信及时发布地震信息,让社会公众第一时间了解震情,与媒体做好信息沟通、维护社会稳定。组织专家主动引导,深入开展防震减灾应急避险知识科普宣传、应急处置行动宣传报道工作,努力营造良好的舆论氛围。

陕公网安备61030302000135号

陕公网安备61030302000135号